<h1>TV 端 APP 界面设计:原则、模式与实用指南(上)</h1> UX · 设计 · 电视 · 灵感 电视界面设计是个独特、有趣却常被忽视的领域。几十年来,它在演进与创新中不断发展,却始终受限于自身的传统遗产。让我们跟随米兰(Milan)的视角,探索那些决定电视操控逻辑的历史、独特属性与不可撼动的规则。

电视已占据我们的客厅数十年。我们观看、交互、操控它,却很少有人专门为它做设计。此前,电视设计也一直不在我的关注范围内,直到某天我深入其中,开始设计电视专属的用户界面。如今,积累了不少相关经验后,我想和大家分享这个相对冷门领域的知识。如果你对电视的用户体验(UX)与用户界面(UI)感兴趣,这篇文章会是个不错的起点。

和其他设备或使用场景一样,电视也有其独特属性、细节要点与指导原则。在深入实践前,先理解核心逻辑会大有裨益。本文(上篇)将从历史讲起,详解电视设计的基础原理,并回顾电视的演进历程;下篇则会聚焦电视设计的实践层面,包括核心原则与常用模式。

首先,我们先来了解主导电视界面设计的两大核心范式。

一、关注”距离差”:10 英尺体验

第一个核心范式是所谓的”10 英尺体验“(10-foot experience)——指用户与电视的交互和内容消费,通常发生在约 3 米及以上的距离。这与手机、电脑的近距交互截然不同,也决定了电视界面设计需要特殊思路。

比如,为了抵消远距离带来的视觉衰减,电视上的文字和 UI 元素必须设计得更大;其次,我们要格外注重对比度标准,且大多采用深色界面——因为浅色界面在昏暗环境(如夜晚的客厅)中会过于刺眼;最后,考虑到电视”休闲放松”的使用场景,交互逻辑也需要尽量简化。

与手机、电脑不同,电视的使用距离更远,这种交互范式被称为”10 英尺体验”。

但”10 英尺体验”只是等式的一半。如果没有”用户与设备之间的中介”,没有能实现远距离交互的工具,”10 英尺体验”根本无从谈起。

而这个中介,就是遥控器。

二、交互中介:遥控器的进化与不变核心

遥控器作为等式的另一半,让用户能舒服地窝在沙发里操控电视。它的操作速度较慢、需要刻意精准,但别小看这个满是按钮的设备——它虽没有鼠标的流畅移动,也没有触屏的灵活触控,却承载着现代电视日益复杂的交互需求。

七十年来,遥控器经历了多次革新:外形更符合人体工学,功能不断优化,但有一个延续了 40 年的模式,早已深植其核心,从未被改变。

你可能想不到:用 1980 年代的基础遥控器,和用最新的苹果电视遥控器,操控电视界面与应用的体验竟然相差不大。更关键的是:只要基于遥控器的 6 个核心按钮设计,体验就能跨系统兼容,轻松适配不同平台。

这正是本文接下来要重点探讨的核心——电视交互的”常青模式”。

三、模式的诞生:从”手动调节”到”按钮革命”

1950 年代,电视逐渐走进千家万户,厂商开始思考如何优化用户体验。当时,用户需要起身走到电视前手动调节设置,这一痛点被率先盯上——于是,第一代电视遥控器应运而生。

1. 早期探索:独特却零散的设计

早期遥控器的设计五花八门,直到后来才逐渐统一为”长方形机身+表面按钮”的形态。

以 Zenith Flash-Matic(增你智闪光遥控器) 为例,这款 1950 年代中期的产品堪称”异类”:它只有一个按钮,通过触发定向光束,用户将光束对准电视屏幕的特定角落,就能实现换台、调音量等功能。

Zenith Flash-Matic 遥控器,现代电视遥控器的早期雏形之一。

虽然与现代遥控器相去甚远,但 Flash-Matic 这类设备为后续发展奠定了基础,开启了电视交互的革新之路。

随着设计演进,遥控器的核心功能逐渐固化:它不再只是简单的”换台器”,而是慢慢变成了家庭娱乐领域的”控制中心”。

注:本文不会深入探讨完整历史,仅聚焦与核心主题相关的关键节点。如果有时间,你可以自行了解电视与遥控器的发展历程——这是个非常有趣的话题。

经过 20 年迭代,Zenith Space Command(增你智太空指令遥控器) 的外形已与现代遥控器十分接近,机身更紧凑,按钮布局也更合理。

经过 20 年迭代,Zenith Space Command 遥控器的外形已与现代遥控器高度相似。

不过,早期遥控器仍是”奢侈品”——配备遥控器的电视价格显著更高。到 1970 年代末,美国仅有约 17%的家庭拥有电视遥控器。但进入 1980 年代后,情况发生了巨变。

2. 1980 年代:按钮泛滥与”反套路”创新

1980 年代是个充满变革的年代:苹果 Macintosh 电脑、MTV 音乐频道、《星球大战》系列电影相继出现,文化与科技都在快速迭代。录像机(VCR)等消费电子产品开始与电视一同进入家庭客厅。

这些新设备虽丰富了媒体体验,却带来了新的设计难题:原本只需一个遥控器,现在却要面对多个设备的多个遥控器,管理成本陡增。

于是,万能遥控器(universal remotes)应运而生。

索尼万能遥控器,可编程控制最多 3 台不同设备。

为了”一物控多设备”,万能遥控器成了当时的最优解——但代价是”笨拙”。它虽解决了多设备操控问题,却用”复杂”换”兼容”:原本简洁的遥控器变成了”按钮蜂窝”,设计上优先保证兼容性,而非优雅易用。

不过,几乎是作为对”万能遥控器不便”的回应,1980 年代还诞生了另一种完全不同的控制器:它布局极简、按钮数量少,却深刻影响了电视的交互方式与遥控器设计——这就是 NES 控制器(任天堂娱乐系统控制器),它无意间催生了至今未被打破的导航模式。

3. D-pad 的统治:从游戏到电视的交互革命

1985 年推出的任天堂娱乐系统(NES)一经上市便大获成功,全球销量达 6000 万台,在游戏主机领域留下了不可磨灭的印记。

NES 控制器,以标志性的 D-pad 和两个动作键闻名。

NES 控制器(严格来说它不是”遥控器”,因为需要用线缆连接主机)带来了一套看似简单却极具巧思的操控方案:它包含 6 个核心操作单元——十字方向键(D-pad)和两个动作键(A、B)。

当时,传统操纵杆体积大、操作笨重,NES 的十字形按键组恰好解决了这一问题,能轻松实现上下左右两个轴的精准移动。

这套导航模式不仅带来了无数小时的游戏乐趣,更重要的是,它的极简设计逐渐渗透到整个行业——D-pad 与两个动作键,成了后续电视遥控器设计的基石。

时代继续发展,曾经的”奢侈品”遥控器逐渐普及。到 1980 年代末,遥控器已成为电视体验的核心组成部分,超过三分之二的美国家庭拥有电视遥控器。

进入 1990 年代,技术进一步升级:电视功能更强大,可调节的设置更精细,这就需要专门的界面来实现这些操作,遥控器也随之更新。

1980 年代那种”大块头长方形遥控器”逐渐被淘汰,取而代之的是符合人体工学的弧形机身——更贴合手掌,握持更舒适。曾经密密麻麻、大小统一的按钮,变成了”不同形状、不同尺寸”的设计,用户仅凭触摸就能识别;按钮按功能聚类排列在机身各处,而在这些按钮组中,一个熟悉的形状开始浮现——D-pad。

1990 年代的遥控器,已出现类似 D-pad 的标志性按钮组。

渐渐地,D-pad 在电视遥控器上找到了固定位置。随着设备演进,它在交互核心中的地位愈发稳固。

2000 年代的遥控器,D-pad 按钮组已清晰可见。

2000 至 2010 年代,机顶盒与智能功能兴起,电视技术持续进步,各种新功能层出不穷:屏幕更大、亮度更高、机身更薄……但电视的核心交互逻辑始终未变。

几十年来,遥控器虽不断创新,但所有改进都围绕 NES 控制器的核心原则展开。后续的尝试从未取代这套模式,只是在其基础上做增强与补充。

四、常青模式:40 年未变的交互核心

2013 年,LG 推出了魔法遥控器(Magic Remote),宣传语称”简单到连孩子都能教你用”。这款造型独特的设备支持运动控制,用户可像用电脑鼠标一样”指向点击”。屏幕上的指针让操作更灵活、响应更快,它也因此被评为”最佳智能电视遥控器”之一,广受好评。

LG 魔法遥控器:虽引入创新交互方式,却仍将 D-pad 作为核心元素。

这款设备在传统基础上创新,为电视交互带来了新功能与新视角。但仔细观察会发现:尽管设计不同,它仍保留了 D-pad 作为核心交互方式。或许 LG 从未想过取代方向键,而无论初衷如何,最终也只是在其基础上做了增强。

更典型的例子是第二代 Apple TV 遥控器(第一代 Siri 遥控器)。作为行业颠覆者,苹果在遥控器上半部分加入了触控板——玻璃表面带来了更敏捷、精准的体验,支持多点触控手势、滑动导航与快速滚动。最明显的优化是在横向屏幕键盘输入时:用户可更顺滑地从 A 滑到 Z,大幅提升了输入效率。

第二代 Apple TV 遥控器(第一代 Siri 遥控器):移除了传统 D-pad,用触控板增强交互。

乍看之下,苹果似乎去掉了方向键,但实际上,触控板只是这套模式的”现代化改造”——它仍遵循传统 D-pad 的四向移动逻辑,相当于给 D-pad 加了一层”花样功能”。

然而,触控板的用户反馈并不好,再加上遥控器的人体工学设计存在瑕疵,苹果在第三代遥控器上彻底”掉头”:重新引入了经典的 D-pad 按钮组,同时保留了上一代的触控功能(支持触控的点击板可用于选择内容、滑动播放列表,还能通过外环的圆形手势精准定位视频片段)。

第三代 Apple TV 遥控器(第二代 Siri 遥控器):保留上一代触控功能,同时重新引入 D-pad。

看到这里你可能会问:为什么我们始终找不到更好的电视导航方式?难道不该继续创新吗?

从原理上来说,运动控制和手势交互确实是电视交互的”明显升级方向”,但现实是:这些功能不仅实现更复杂、成本更高,更关键的是——电视本质上是一个”传统系统”(legacy system),其核心交互逻辑早已固化。

更重要的是:触控虽已是当下主流交互方式,但如果未经深思熟虑就强加给遥控器,反而会降低易用性。

五、触控控制的陷阱:别为”现代”牺牲实用性

如今,汽车仪表盘越来越多地被触控屏占据。它们在车展上或许亮眼,但实际使用中的便利性却常打折扣。

驾驶需要持续专注,随时应对路况变化——任何需要”视线离开路面超过一秒”的界面,都会增加事故风险。而触控控制恰好在此处”掉链子”:对厂商来说,触控屏可能更实用(甚至更便宜),但对用户而言,体验往往更差。

与物理按钮、旋钮、拨杆不同,触控界面没有”触觉标记”和”反馈感”,无法仅凭触摸操作。即便是调节收音机音量、空调温度这样的简单操作,也需要在光滑的玻璃表面上做手势、翻层级菜单——这必然要求用户盯着屏幕,尤其在需要精细调节时,分心风险更高。

幸运的是,2026 年即将实施的欧洲新车评估计划(Euro NCAP)法规,将鼓励车企为核心功能重新引入物理控制,以减少驾驶员分心,提升交互安全性。

电视遥控器的情况虽没有汽车那么关键,却也有相似之处:设计简洁、无实体按钮的”现代遥控器”或许看着高级,却给熟悉的操控逻辑加了不必要的”抽象层”。

具有独特形状和位置的物理按钮,能让用户仅凭记忆和触摸操作——哪怕在黑暗中也能精准按到想要的键。这不是”过时”,而是更深层次的易用性,现代设计理应尊重,而非抛弃。

这也正是苹果第三代 Apple TV 遥控器”改回 D-pad”的核心原因:上一代的顶部触控区被取消,取而代之的是轮廓清晰的 D-pad 按钮;同时,D-pad 还保留了触控功能(而非被取代),兼顾了传统习惯与现代需求。

六、电视的”遗产”:40 年不变的核心交互

我们先来看看早期的屏幕键盘。

1986 年《塞尔达传说》的名字注册界面与早期屏幕键盘。

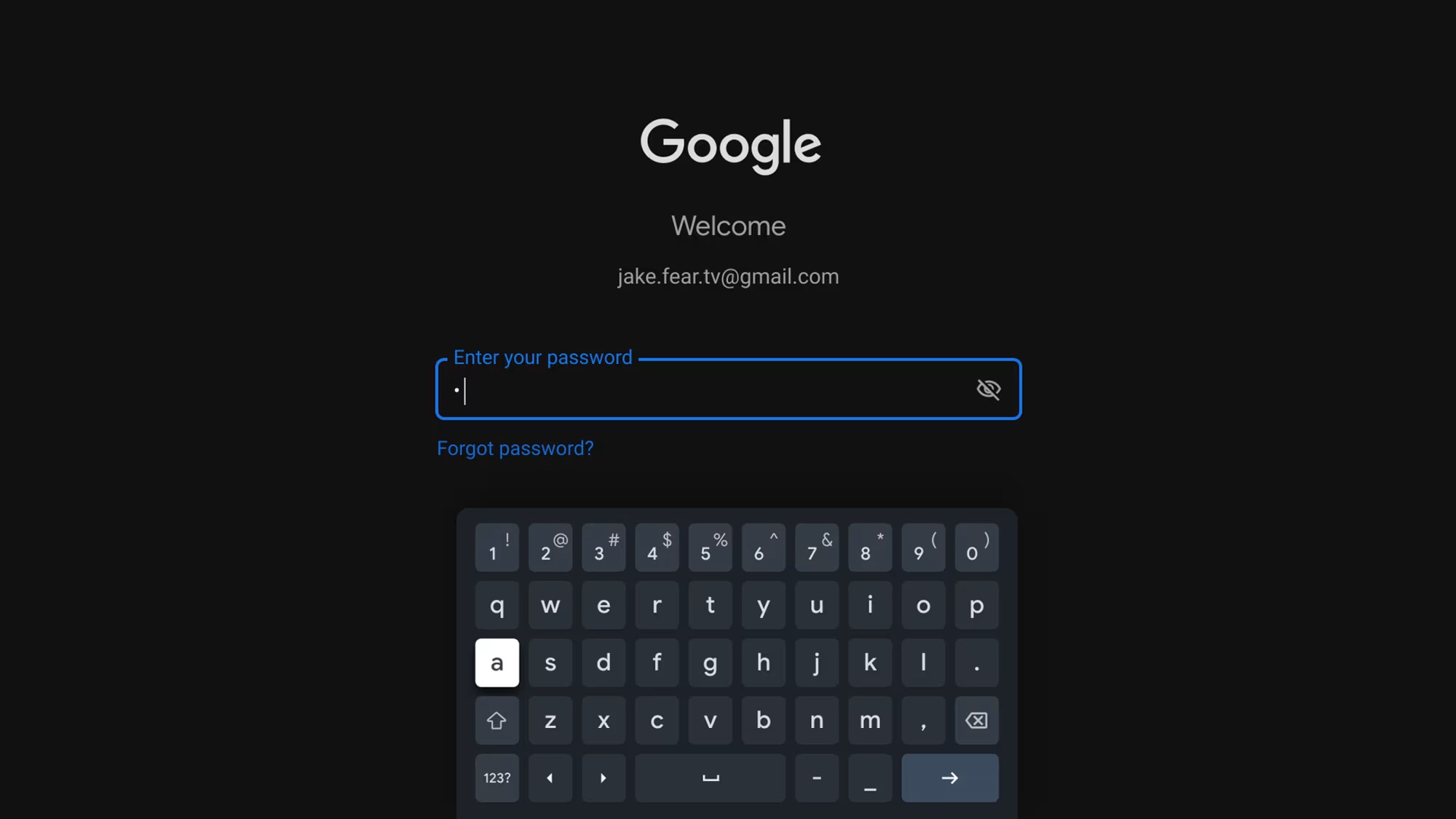

1986 年推出的《塞尔达传说》允许玩家在游戏内注册名字(更早的游戏也有类似功能,但此处不展开)。玩家用 NES 控制器在键盘上移动,逐个字符输入名字。现在,我们再看看现代的屏幕键盘。

Android TV 的 Google GBoard,现代屏幕键盘的代表。

你发现区别了吗?或者说,你发现相似之处了吗?几十年来,我们虽做了不少”体验优化”,但核心交互逻辑与 40 年前完全一致。

这并非因为缺乏创新,也不是遥控器设计太差——而是在当前条件下,这是”最优交互方式”。

七、电视布局的底层逻辑:焦点与网格

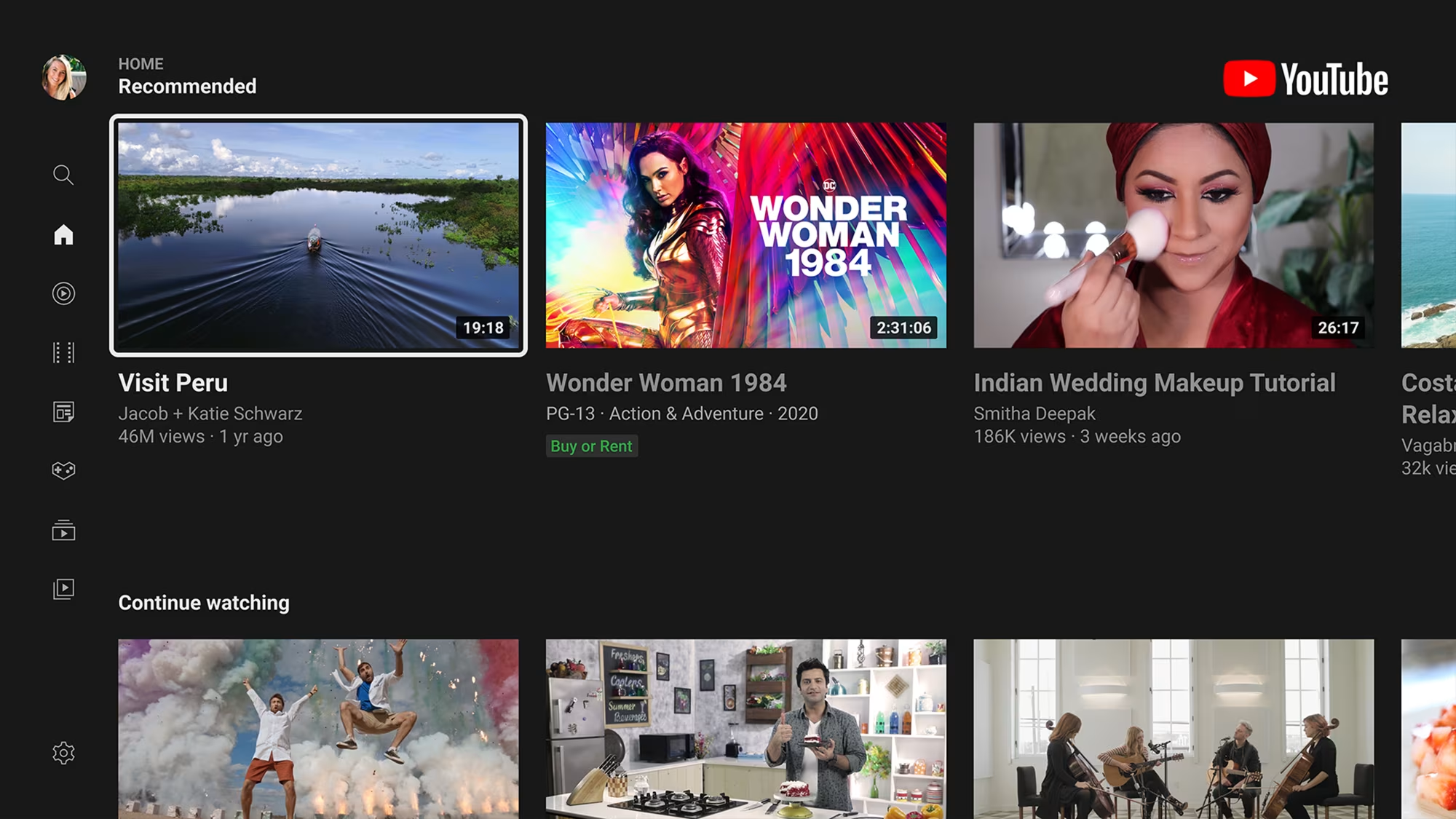

和手机、电脑一样,电视界面也基于网格系统,但电视的网格更直观、更基础。观察标准电视界面会发现:它主要由横向和纵向列表构成,也就是我们常说的”陈列栏”(shelves)。

YouTube TV 应用界面,典型的电视网格布局。

这些网格中可能排列着卡片、字母或其他元素,但仔细观察会发现,用户的移动受到三个关键限制:

- 没有电脑那样的”鼠标指针”可供视线跟随;

- 无法像触屏那样”直接触摸屏幕交互”;

- 为了适配遥控器导航,界面必须引入”焦点状态”(focus state)——始终有一个元素被高亮,作为用户视线的”锚点”,也是后续所有交互的起点。

简化电视 UI:展示焦点状态在纵向列表中的逐个移动。

此外,从焦点元素开始,用户的移动只能”逐个元素进行”,就像”打水漂”一样。比如,要在列表中从第 1 个元素移动到第 5 个,需要按 4 次方向键。

简化电视 UI:展示焦点状态在横向列表中的逐个移动。

要顺畅导航这样的界面,用户必须能实现”上下左右”四个方向的移动——这就需要 D-pad;找到目标元素后,需要有”确认选择”的方式,出错时也需要”返回”的功能——这就需要另外两个键:OK 键和返回键,或者更抽象的 A 键和 B 键。

所以,要完整操控电视界面,我们只需要一个 NES 控制器就够了。

当然,我们可以用触控板、运动手势做增强,用语音控制做补充,但这套交互的核心基础,始终是电视界面”固有复杂度的最低阈值”。任何进一步的简化,都会严重损害体验——几十年来,我们能做的,只是在这个基础上不断叠加功能。

D-pad 与 A、B 键,历经数十年创新与技术变革,至今仍未被取代,未来也很可能继续存在。理解并尊重这一原则,你就能设计出”跨系统兼容”的直观体验;知道这 6 个键是”最简交互单元”,你就能轻松从基础搭建起界面,并将任何平台相关的额外功能,附着在这套经过时间检验的核心之上。

当你掌握了这些范式,就能根据场景映射、重映射按钮,探索电视设计的更多可能性——你可以创造新体验、做实验、挑战现有模式。不过,这就是另一篇文章的主题了。

结语

过去几年,我几乎全身心投入电视设计工作,也常向项目相关方讲解本文提到的这些原则。面对他们”不同遥控器操作差异”的担忧,我发现用”NES 控制器的简洁性”来类比,能让大家轻松理解。后来,我深入研究了遥控器的发展历史,惊讶地发现我的类比竟有历史依据。

电视界面设计是个迷人的小众领域,还有很多内容可以分享。很高兴能以此为起点,与大家探讨。

无论做什么领域的设计,在实践前理解其核心逻辑都至关重要,电视设计也不例外。现在,你已经掌握了基础,接下来就可以深入探索、大胆尝试了。

本文详细讲解了电视体验的底层交互模式,接下来该进入实践环节了。

下篇中,我们将探索”10 英尺体验”的构建模块,以及如何在设计中充分利用它们;还会回顾电视设计的基础要素(屏幕、布局、排版、色彩、焦点与焦点样式)和常见 UI 组件(菜单、陈列栏、焦点高亮、搜索等);同时,我也会分享如何突破基础认知,在电视设计的约束下(或围绕这些约束)开展工作。敬请期待!

翻译及编译引用注明

- 原文基础信息

- 原文标题:Designing For TV: The Evergreen Pattern That Shapes TV Experiences (Part 1)

- 发布平台:Smashing Magazine(国际 Web 设计与开发领域权威媒体)

- 原文链接:https://www.smashingmagazine.com/2025/08/designing-tv-evergreen-pattern-shapes-tv-experiences/

- 核心贡献者:Milan(原文作者,电视界面设计领域资深从业者),Smashing Magazine 编辑团队整合发布。

相关推荐

- 「第三届开放原子大赛」获奖队伍专访来啦!企业篇

- 从本体论到落地实践:制造业数字化转型的核心逻辑与工具选择 | 葡萄城技术团队

- 轻松搞定Excel公式错误:SpreadJS让表格开发不再头疼 | 葡萄城技术团队

- vivo GPU容器与 AI 训练平台探索与实践

- SQLShift V6.0 发布!函数迁移&达梦适配一步到位!

- Oinone × AI Agent 落地指南:别让 AI Agent 负责“转账”:用神经-符号混合架构把它从 Demo 拉进生产

- 借助 Okta 和 NGINX Ingress Controller 实现 K8s OpenID Connect 身份验证

- 同样是低代码,为什么有人扩容有人烂尾?答案藏在交付体系里-拆解 Oinone 的交付底座