这些烦恼跨越两千多年,依然能够与今天的我们心心相印,如果能够穿越时空的阻隔让我们与老祖宗见面的话,我们很可能会因为相同的糗事而相视尬笑。

像今天的你我一样,范前也是个无名小卒——不过这四个字对他来说,还真算是名至实归。因为他是两千年前汉帝国西北居延边塞的一名普通戍卒,就像我们每天上班一样,范前也要每天到自己戍守的烽燧外面去“耕画天田”。所谓的“天田”在烽燧西面二三百米处,那里有两道平行的塞墙,两道墙中间会有一条细沙铺成的侦迹线。如果有人越过塞墙出入,那么沙面上就会留下痕迹。所谓的耕画就是像耕作田地一样刮扫沙面,检查这些越界者留下的痕迹。这是范前这样的戍卒每天清晨的工作。

除此之外,他还要每天值勤巡逻,巡逻时要随身携带专门的符或券,巡视到两个烽燧巡防区的交界处时,双方值勤的戍卒要互相在对方的符券上画上记号,以证明自己当天已巡视到界,回去后交给各自的长官查验,写入值勤记录,按月上报——就和我们今天上班打卡没有区别。

不过范前这个无名小卒的名字,穿过两千年前的时光出现在我们眼前,纯粹是因为他是个撞在枪口上的倒霉鬼。话说两千年前的那一天,范前正在烽燧里按部就班地做着牛马——顺便说一句,“牛马”这个词确实是汉代人对自己的谦称,比如太史公司马迁在写给任安的书信中就自称“牛马走”——突然赶上长官下来检查。

西汉的烽燧一般认为平均有五名戍卒,不过范前戍守的烽燧算上他一共只有三个人。长官检查的那天,刚好范前的同袍符泽生病了,得的是“伤汗”(伤寒),正躺在病榻上打摆子,于是只有范前和另一名同袍出来应付检查。可好巧不巧,长官居然来抽查他们《烽火品约》的学习情况。

《烽火品约》是汉代烽燧的戍防章程,内容类似于今天的士兵守则。里面详细地规定了临敌报警、燔举烽火、呼应驰援等等细则。比如“匈人奴昼入甲渠河北塞,举二烽,燔一积薪;夜入,燔一积薪,举堠上离合炬火,毋绝至明”。

这些章程规则要求戍卒必须学习明白,毕竟,这可不是所谓的会议精神,而是实打实地关涉敌人来犯时的防守操作。可是,当长官抽查到范前时,范前却一问三不知——这可算得上是范前这天最糗的事了,他只能看着长官将自己抽查不合格记录在案。

范前的这件糗事本来会掩埋在历史的尘埃中,就和他的名字一样无人知晓。但幸运的是——当然对无名小卒范前来说或许是不幸——他的名字和事迹在两千年后被考古人员发掘出来,于是我们便看到了历史上唯一一条关于范前的记载:

“卒三人,一人病。卒符泽,月廿三日病,伤汗。二人见。卒范前不知《烽火品》。”

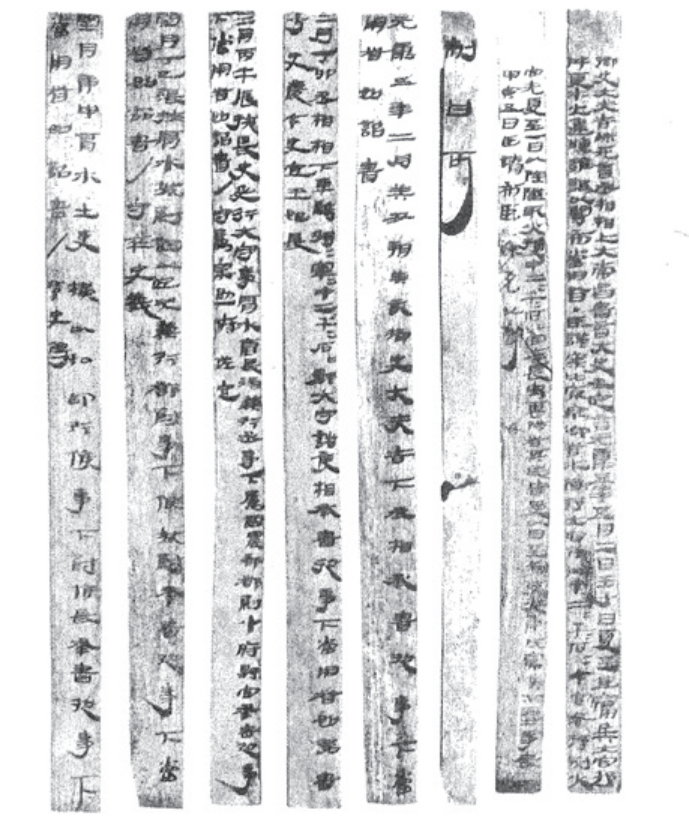

这段文字写在一枚木简上。这便是20世纪中国最重要的考古发现之一,居延汉简的发现。居延汉简的发现,不仅让我们看到了像范前这样的汉代老祖宗在两千年前的糗事和烦恼,更让我们看到了一枚木简是如何连接起庞大的汉帝国。

以下内容节选自《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》,较原文有删节修改。已获得出版社授权刊发。

《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》

《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》作者:赵洪雅

版本:记号Mark | 北京科学技术出版社,2025年6月。

发现居延汉简

1930年4月26 日,在春季凶猛的沙尘暴和气温骤降的轮番突袭下,中瑞西北科学考查团从奥龙托依绿洲穿过浩瀚的沙地,抵达了额济纳河沿岸的一处汉代烽燧遗址—波罗桑齐。在之前长达半年的漫长寒冬中,考查团团员、瑞典考古学家福尔克 · 贝格曼和同伴们侥幸从蒙古士兵的枪击和追杀下虎口脱险。旅途中,除了强盗的不时骚扰,还有-30℃、风速 5 m/s 的暴风雪,团员们在能见度不足百米的荒漠中失去方向,与低温冻伤做殊死搏斗 ……

1930年贝格曼在居延考古时的留影

1930年贝格曼在居延考古时的留影当历经磨难的贝格曼站在波罗桑齐饱经侵蚀的废墟之前时,内心对这座遗址几乎没有任何期待,如果他不是恰巧弯腰去捡掉落在地上的一支钢笔,那么居延汉简这一巨大的文献瑰宝还将继续沉睡在黄沙之中。据贝格曼的《考古探险手记》记载:

在一个强侵蚀山顶上的烽燧和旁边房屋废墟下面,我发现有院墙的痕迹。当我测量这个长方形墙体时,钢笔掉在地上。我弯腰捡钢笔的一刹那,意外发现钢笔旁有一枚保存完好的汉朝硬币—五铢。于是,我开始仔细四处搜寻,不一会儿又发现了一个青铜箭头和另一枚五铢……第二天,从最东边开始挖掘,很快就发现了窄条的木简,其形状大致与斯文 · 赫定在楼兰古城找到的写有一篇手稿的木简一样。斯坦因也在甘肃西北部和新疆发现过这种东西。 ……这个发现使我激动不已。我们带着极为兴奋的心情又开始四处搜寻起来。果然,不一会儿就找到另几块保存更好的木简。

这就是史称20世纪中国档案界“四大发现”之一的居延汉简的发现经过。在一个月的时间内,贝格曼等人在居延地区一共发掘出 1万多枚汉简,是当时所发现的汉简中数量最多的一批。20世纪,埋藏于中国各地的竹木简仿佛从长达2000 多年的沉睡中苏醒了一般,从沙漠废墟和中原的墓穴、窖藏中陆续现世,在短短的 100年中,其总数已超过23.2万枚,如将残素简也统计在内,其数量有二十七八万之多。

时至今日,简牍出土数量仍在不断增加,然而与想象不同的是,只有少量的出土简牍是现代概念中的“书籍”,绝大多数简牍的内容都是通行凭证、随葬品清单、律令、历法及大量的官府文书、官吏名籍和财务账簿等,也就是我们当今概念中的“文书档案”。这些记录公私事务的档案材料,占出土简牍总数的四分之三, 而矗立在额济纳河沿岸的这些烽燧遗址,正是一座座贮藏汉代边塞屯戍文书的宝库。

层层上报,层层批准

1931年5月下旬,居延汉简运抵北平,立即引起学者们的关注。但如何拼接和复原这些废墟中的断简残篇,成了野外挖掘之后的另 一个棘手问题。在历经 2000 多年的时光沉淀后,原本编连在一起的简册早已散乱残损,有的竹简甚至在当时就已被废弃,与柴草、粪便、废弃物、灰烬和沙砾乱七八糟地混杂在一起。以居延汉简为例,往往同一个遗址出土的竹木简就有上万枚之多,如居延肩水金关遗址,经过20世纪30年代和70年代两次发掘,总共出土简牍 1.2万余枚。有时候,考古工作者和古文献学者就像是在玩一个无比复杂的拼图游戏,游戏中有着无穷无尽的排列组合和永远不能确知的谜底。

1961年 10月,日本学者大庭脩从居延地湾(A33遗址)出土的2300 多枚木简中,发现有 8枚木简似乎可以编连起来,组成一篇完整的诏书。前两枚简(简称[a]和[b])是西汉宣帝的“秘书长”御史大夫丙吉上奏给皇帝的奏文,其大意如下:

御史大夫丙吉上奏陛下:丞相魏相呈报了大常苏昌的奏文,文中奏明大史丞定上报的一封文书,内容如下:

“元康五年五月二日壬子是夏至,这一天应该解除军备,从井中汲水。特此上报,以便通知相关人员。”

臣丙吉对此做了咨询,按照惯例,水衡都尉应从大官的御井中汲水, ……在庚戌至甲寅这五日之间,解除军备,停止公务。特此呈告陛下。

( 10.27 ;5.10 )

[ab]这两枚竹简内容可分为三部分,第一部分明确写明了由大史丞→大常→丞相→御史大夫这样的上奏顺序;第二部分是大史丞的上奏内容,提醒皇帝夏至快到了,按照惯例当解除军备,从井中打水;第三部分是御史大夫接到这封奏文后的处置情况:“秘书长”丙吉特地咨询惯例,向皇帝建议了具体举措,并请求皇帝批准。

第三枚竹简[c]则是汉宣帝的批复,只有简单的三个字:

制曰可。

“制曰可”或“制可”是汉代诏书中的习惯用语,表示对[ab]两枚竹简的内容予以批准。如此一来,[abc]三枚竹简连缀在一起,就形成了一篇完整的诏书。接下来,这封由[abc]三枚竹简组成的诏书,就以“某官下某官承书从事下当用者如诏书”(即“某官向某官下达行政文书,着即依诏执行”)的形式,像树形图一样一层一层地由中央传达到遥远的边疆。

元康五年诏书

元康五年诏书元康五年(公元前61年)二月癸亥(十一日),御史大夫丙吉在诏书[abc] 后增加了简牍[d],将[abcd]递给丞相。4天后, 也就是二月丁卯(十五日),丞相魏相又在[abcd]后增加了简牍[e],批示将诏书下达给中央官厅的诸机关(车骑将军、将军、中二千石、二千石)及地方官署(郡太守、诸侯相)。一个多月后,这封由[abcde]组成的诏书从首都长安经过长途跋涉,于三月丙午(廿四日)传到了西北边地的张掖郡,但由于当时郡太守、郡丞都不在,于是张掖长史“延”和肩水仓长“汤”代为批示,增加了简牍[f],继续把诏书下达给张掖郡内的属国都尉、农都尉、部都尉、小府和诸县。13天之后, [abcdef]在闰三月丁巳(六日)抵达张掖郡下属的军事行政机构肩水都尉府,由于长官肩水都尉不在,便由肩水城尉“谊”代接诏书,继续增加简牍[g],下达给肩水都尉府下属的各个候官和城尉。又过了 3天,在闰三月庚申(九日),这封诏书终于到达了位于 A33遗址的肩水候官,一名叫“横”的士吏用自己的私印代替肩水候,将[abcdefgh]一共8枚简牍组成的诏书下达给肩水候官下属的各尉候。

就这样,这封最初由[abc]组成的诏书,从担任诏书起草工作的“秘书长”御史大夫,到边境基层单位的小吏,各级均不断追加批示内容,每批示一次,诏书的末尾就会新增一枚简牍。新增的简牍可以很方便地用绳子编缀到简册的尾端,因此,每经过一级机关,诏书的长度就增加一分。从文本学的角度来看,这就像是一个出于众手且可以不断追加编辑的“开放性临时文档”。由于木简可以不断缀连,所以从理论上来讲,这个文档的容量几乎可以说是无限的。

从二月十一日到闰三月九日,这封从长安发出的诏书用了50余天的时间,跨越了 1400 多千米,终于抵达了远在河西走廊戈壁沙漠中的肩水候官。这时,这封诏书已被连续批示了 5次,且不出意外的话,还应该有一枚最后的竹简[i],由尉候长将整个诏书[abcdefghi]下达给其下级的各个烽燧长——至此,来自大汉帝国的中央政令才算完成了整个文书流程,像巨树的根茎一般深深地扎进了最偏远、最基层的土壤里。而这封保存在肩水候官遗址中的出土诏书,其实只是流程尚未完结时作为档案留存的一个副本而已。

另一个值得深思的问题是,《元康五年诏书》并不是单独下发居延一地,而是下达给全国各地的。那么,像这样以[abc]为开头的“临时文档”一共有多少份呢?可以想象,在皇帝→御史大夫→丞相这一传达路径中,接收者都是单数,但当丞相再把[abcd]下发给中央和各地方衙署之后, 同文诏书的数量就会瞬间飙升,其数量肯定至少达到3位数。据《汉书 · 地理志》记载,平帝元始二年(2年)时,郡的数量已达到 103个,县的数量则多达 1587个。也就是说,有 100余封[abcde]编缀的册书发往地方, 再裂变为 1500 多封[abcdef]发往各县及都尉府,其数量由 3位数变成4位数。之后,诏书数量继续裂变,在中原内地,从县下发到乡 → 亭→ 里;在边境则从都尉府下发到候官→部→燧。就这样,在 50余天的时间内,汉朝天子的诏书以几何级数爆炸式增加—这就像是一副呈三角形排列的多米诺骨牌,一旦推动了第一枚,其后不断追加的简牍就像潮水一般涌向全国各地,直至西北边境的最末端。

木简连结的秦汉帝国

从书写载体的角度来看,竹木简这种可以不断扩容的特性,使其作为文书档案的载体有着得天独厚的优势,因为竹木简可以根据批示内容很方便地编连缀合,以适应文书内容不断扩容的特点,尤其是像名册、田籍这样的簿籍档案,还可以根据需要,像“移动单元格”那样,在编连时调整竹木简之间的顺序;而纸张的幅面尺寸却是固定的,一旦出现字数过多、超出幅面的情况,就需要裁取新纸、熬制浆糊、把两张纸黏合在一起,如果文本次序有变,也无法轻易修改,只能另纸重抄。在经折装、册页装等书籍装帧形式尚未出现的汉代,续编新简总归比用浆糊黏合易断易裂的纸张要便捷、简单得多,也更符合古人几个世纪以来的使用习惯。

此外,竹木简还有一种特性是纸张不能替代的—前者是一种三维的物体,而后者只是二维的平面。也就是说,一旦简牍被当作“三维载体”使用,它的功能就比纸张扩展了整整一个维度。以“符”为例,符是由一分为二的两支简构成的,每支简的侧面都刻有齿痕,需要核验时,就把左右分开的两支简拼对在一起,如果文字和刻痕恰好吻合,就说明两支简同属一符,其唯一性即得到了验证。这有点类似古代用以调兵遣将、任免官员的兵符、虎符或鱼符,其目的都在于甲乙双方持有某一具有唯一性且能够勘验的凭信物。

这种类似“三维验证码”的文字载体在居延地区也有大量出土,其功用是作为吏役往来关卡所需的“通行证”或买卖双方用以保存凭据的“契约券”,如 A33肩水候官遗址出土的编号65.7简,上面写有:

始元七年闰月甲辰,居延与金关为出入六寸符券,齿百,从第一至千,左居官,右移金关,符合以从事。

大意是说:始元七年(公元前80年)闰月甲辰,居延与金关两地制作六寸的出入符券,左半边符放在甲渠候官,右半边符移送居延金关。这样的符从编号 1 到 1000,一共有 1000号。

隶役来往出差时,需要随身携带左半支符,而右半支符则通常保存在关卡中,通关时,需要拿出随身所带的左符与关卡保存的右符相对合。如果左右两支符的齿痕都“符合”,就许其放行。如果是日常、定期往来的事务,则关卡中就需要准备很多份符传,简文中的“第八”,就代表这是编号 1至 1000 中的第8号。除此之外,A33遗址还出土了写有同样简文的“第七”(274.10)、“第十八”(65.9) 和“第十九”(274.11)。

所谓的“齿百”,并非指木简上有 100个齿痕,而是指齿痕的形状,不同形状的刻齿代表不同的数值,如“百”对应的刻齿形状就是“>”,“千”对应的刻齿形状就是“ ∑ ”。如果简文上写的是“千三百”,则木简侧方刻齿的形状就应该是“ ∑ >>>”。现代集邮爱好者对这种以齿痕来防伪的手段应该相当熟悉,因为现代邮票就是根据不同尺寸的齿度和不同形状的齿孔来判别真伪的,可谓与 2000 多年前的汉代符传有异曲同工之妙。从某种意义上说,19世纪中叶才出现的邮票齿孔,相当于是把三维的符传压扁成了二维的纸片而已。只不过在古代行旅之中,木质的符要比轻薄易碎的纸更便于勘验。而三维的兵符、鱼符也被古人一直沿用到了唐代。

简牍质地坚硬、形态立体、便于连缀,这些因素都使其在以“文书行政体系”为骨架支撑的庞大帝国中焕发出强大的生命力。早在秦代,律令文书中就明文规定“有事请也,必以书,毋口请,毋羁请” (睡虎地秦简《内史杂律》简 188),意思是说,凡是政府公务,必须通过公文往来,禁止口头报告,也禁止由他人代为请示。在扫灭六国后,面对幅员万里的国家,秦政府就是利用一支支竹简,把以往分散割裂的诸侯国统摄到一起,以至于“天下之事无小大皆决于上(秦始皇),上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息” 。也就是说,每天呈递给始皇帝的表牋奏请足有百余斤重,实可谓到了堆积如山的地步!

到了汉代,由于“汉承秦制”,大汉朝廷不仅很好地继承了秦代的文书行政制度,还进一步将其发扬光大,《北堂书钞》引用《汉杂事》时感叹说“公府掾多不视事,但以文案为务” ,批评官府负责文书的掾吏只埋头于文案,反而成了无视民间疾苦的庸官。也难怪像《元康五年诏书》中那种季节性例行公务的小事,都要一丝不苟地取得皇帝批准,再一层层坚决彻底地执行下去,直到戈壁沙漠的最基层—中央集权制国家的基石,就这样通过一支支往来的简牍建立起来了。

作者 / 赵洪雅

导语 / 李夏恩

编辑 / 李阳

]article_adlist–>

<!-- 非定向300*250按钮 17/09 wenjing begin --> <!-- 非定向300*250按钮 end -->

</div>相关推荐

- 近乎隐身:哈勃望远镜确认迄今最暗星系之一,疑似由 99% 暗物质构成

- 小米汽车过年开回老家 长辈纷纷圈粉 雷军发文致谢

- 王兴兴:现阶段机器人技术与10岁小孩接近 大规模应用还需时间

- OpenAI 首款硬件设备被曝为智能音箱:最快 2027 年 2 月上市,售价 200-300 美元

- Meta 淘汰 Messenger.com,2026 年 4 月起仅通过移动应用或 Facebook 提供服务

- 谷歌 Google Play 服务升级至 v26.06,支持本地(下载)文件备份

- PayPal 再曝安全漏洞,持续泄露用户隐私近半年

- 获10亿美元种子轮融资!前DeepMind首席科学家离职创业:绕过大模型探索超级智能