<p><strong>导语</strong></p> | 当 GitHub Copilot 能帮你写下一半代码,当 AI 模型能自动化生成测试用例,一个幽灵般的问题开始在开发者社区徘徊:我们信奉多年的”敏捷开发”,在强大的 AI 面前,是否已经过时了?Scrum.org 的 CEO Dave West 最近的一篇文章给出了一个振聋发聩的答案:AI 不但不会替代敏捷,反而在倒逼我们拥抱敏捷真正的灵魂。 | | ———————————————————— |

今天想和大家聊一个很”顶”的话题:AI 时代,敏捷已死?

最近和不少朋友聊天,大家普遍有一种”AI 焦虑”。看着 AI 在编码、测试、运维等领域大杀四方,很多人都在想,我们每天开的站会、画的燃尽图、搞的迭代回顾,还有意义吗?

这篇文章,结合了 Scrum.org 的最新洞见和一些国内外巨头的真实案例,希望能给你带来一些新的思考。

| 先说核心观点:AI 负责”怎么做”,我们聚焦”做什么”和”为何做” | | ———————————————————— |

当前 AI 的角色

我们先来看看 AI 目前正在软件开发中扮演什么角色:

- 超级编码员: 以 GitHub Copilot 为代表的 AI 编程助手,已经可以根据注释和上下文生成完整的代码片段甚至函数。微软的报告显示,使用 Copilot 的开发者生产力提升了高达 55%。

- 质量保障工程师: 诸如 Diffblue、Applitools 等 AI 工具,能够自动编写、执行和分析单元测试与视觉测试,极大地提升了测试覆盖率和效率。

- 全天候文档助理: AI 可以扫描你的代码库,自动生成 API 文档、代码注释和技术规范,把开发者从繁琐的文档工作中解放出来。

发现了吗?AI 正在完美地接管那些重复、烦琐、有明确规则的**”How”(如何实现)**层面的任务。这恰恰是敏捷流程中那些最机械的部分。

而这,正是敏捷进化的契机。当”怎么做”被 AI 自动化后,我们——作为开发者和产品团队——终于可以把 100% 的精力投入到更重要的问题上:

- 我们到底”要做什么”(What)?

- 我们”为什么要这么做”(Why)?

这,就是敏捷宣言里”客户合作高于合同谈判 “和”响应变化高于遵循计划“的精髓所在。

案例:科技巨头们如何将 AI 融入敏捷开发

案例一:阿里巴巴的”AIOps”——让敏捷运维飞起来

在国内,阿里巴巴是 AIOps(AI for IT Operations)的积极推动者和实践者。他们通过构建智能运维平台,利用 AI 算法对海量的服务器日志、监控数据和应用指标进行实时分析。

- 智能故障定位: 在过去,一次线上故障可能需要多个团队协同排查数小时。现在,AI 可以在几分钟内通过关联分析,快速定位到异常的根源,甚至在故障发生前就做出预警。

- 自动化容量伸缩: 在双十一等大促活动中,AI 会根据实时流量预测,自动进行服务器资源的扩容和缩容,确保系统稳定性的同时,也极大地节约了成本。

在这里,AI 承担了传统运维中最大量、最重复的工作,让运维团队能更敏捷地响应业务变化,而不是天天忙于救火。

案例二:微软与 GitHub——当敏捷遇上”AI 原生”工具

微软作为收购了 GitHub 的公司,正在将 AI 深度集成到软件开发的全流程中。GitHub Copilot 不仅仅是一个代码补全工具,它的企业版(GitHub Copilot Enterprise)已经开始具备更强大的能力:

- 代码库”对话”: 开发者可以直接用自然语言向 Copilot 提问,比如”这个复杂的函数是如何实现的?”或者”项目的构建流程是怎样的?”,AI 会扫描整个代码库给出精准回答。

- Pull Request 智能摘要: 当你提交一个 PR 时,Copilot 会自动为你生成清晰的变更摘要,让 Code Review 的同事一目了然,极大地加速了团队协作。

在微软的敏捷团队中,AI 就像一个不知疲倦、无所不知的”敏捷教练”和”技术专家”,它清除了沟通和理解上的障碍,让”个体和互动高于流程和工具”真正落到了实处。

案例三:腾讯:AI编程工具实现”对话即开发”

腾讯推出的CodeBuddy IDE是一个AI驱动的编程工具,能让非技术人员通过自然语言对话自动生成应用。这完美契合敏捷的快速原型理念:在Sprint规划中,团队用AI快速构建MVP(最小 viable 产品),然后迭代优化。腾讯报告显示,这种工具显著提高了敏捷团队的生产力和业务敏捷性,尤其在游戏和社交App开发中,帮助缩短发布周期。

案例四:华为:DevOps+AI的端到端框架

华为的HE2E(Huawei End-to-End)DevOps框架将AI集成到敏捷流程中,实现自动化测试和部署。在云服务项目中,团队使用AI分析代码变更,预测潜在风险,这让敏捷迭代更可靠。华为的实践显示,这种结合能支持大规模敏捷(如LeSS框架),并在制造业和电信领域落地,帮助客户适应快速变化的市场。

从”做敏捷”到”是敏捷”:未来团队的生存之道

过去,我们很多团队学习敏捷,学的是形式:每天站会不超过 15 分钟,迭代周期必须是两周,一定要有故事点估算… 我们把这称为”Doing Agile“(做敏捷)。

而在 AI 时代,这些形式上的东西,很多都可以被 AI 优化甚至取代。AI 可以帮你分析进度、预测延期风险,甚至帮你组织会议纪要。

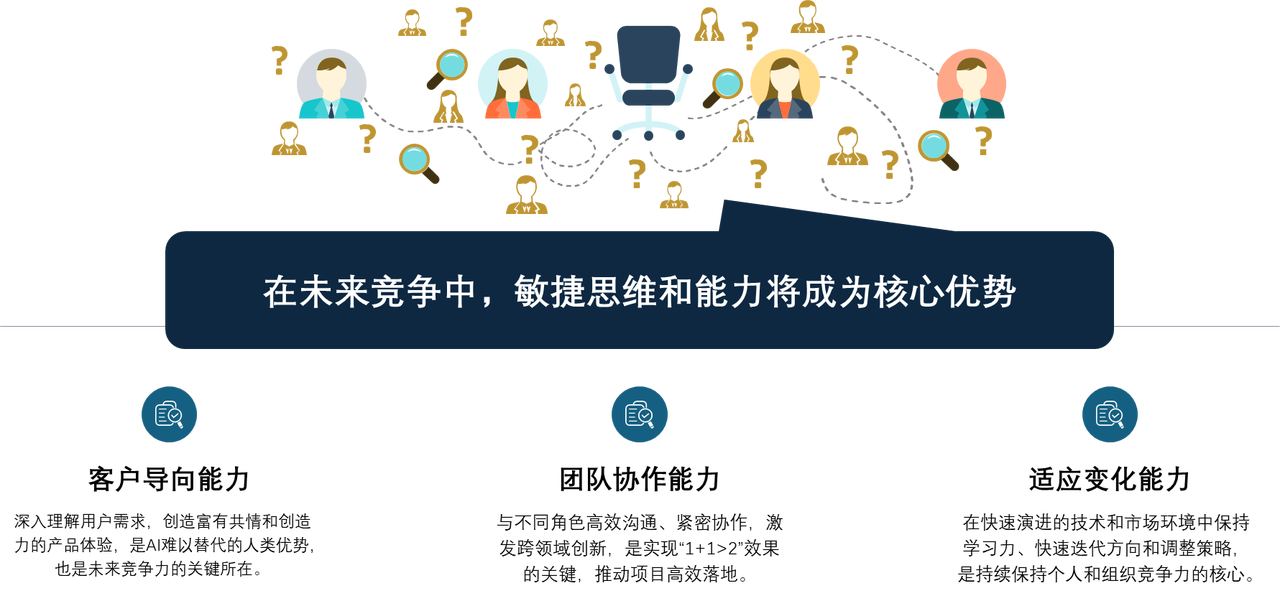

未来的核心竞争力,将转向”Being Agile “(是敏捷),这是一种内化于心的思维模式:

适应AI的敏捷宣言:新规则,新KPI

为了让敏捷适应AI,我们可以借鉴一个”AI驱动的敏捷宣言”:

- 自动化质量控制:使用AI实时检测代码漏洞和性能问题。

- 风险优先治理:在每个Sprint中,评估AI引入的技术债务。

- 架构演进:AI帮助动态调整系统架构,支持微服务扩展。

- 新KPI指标:除了传统速度和质量,引入”提示成功率”(AI响应准确度)和”测试漂移率”(AI测试覆盖变化)。

这些建议不是空谈,而是基于实际研究,能帮助团队从”敏捷”转向”智能敏捷”。

写在最后:给国内开发者和团队的几点建议

AI 浪潮不是选择题,而是必答题。与其焦虑,不如拥抱。

- 主动拥抱 AI 工具: 不要抵触,从现在开始,在你的日常工作中尝试使用 Copilot、Cursor 或国内的通义灵码等工具,感受 AI 如何提升你的个人效率。

- 锻炼”软技能”: 积极参与团队讨论,多与产品经理沟通业务,锻炼自己的沟通、协作和产品思维能力。这些是 AI 短期内无法取代的。

- 回归价值创造: 时刻问自己一个问题:我写的这行代码,最终为用户创造了什么价值?让自己的工作始终与最终价值对齐。

总而言之,AI 不是敏捷的终结者,而是敏捷的”净化器”。它洗去铅华,让敏捷开发那最核心、最人性化的光芒,得以再次闪耀。敏捷未死,只是迎来了它最好的时代。

</div>相关推荐

- 「第三届开放原子大赛」获奖队伍专访来啦!企业篇

- 从本体论到落地实践:制造业数字化转型的核心逻辑与工具选择 | 葡萄城技术团队

- 轻松搞定Excel公式错误:SpreadJS让表格开发不再头疼 | 葡萄城技术团队

- vivo GPU容器与 AI 训练平台探索与实践

- SQLShift V6.0 发布!函数迁移&达梦适配一步到位!

- Oinone × AI Agent 落地指南:别让 AI Agent 负责“转账”:用神经-符号混合架构把它从 Demo 拉进生产

- 借助 Okta 和 NGINX Ingress Controller 实现 K8s OpenID Connect 身份验证

- 同样是低代码,为什么有人扩容有人烂尾?答案藏在交付体系里-拆解 Oinone 的交付底座