维权提醒:如果你或身边的朋友近五年内因投顾公司虚假宣传、诱导交费导致亏损,别放弃!立即联系小羊维权(158 2783 9931,微信同号),专业团队帮你讨回公道! 📞立即免费咨询退费

<p style="color:#6d6d6d;font-size: 16px;">

每经记者|可杨 杨煜 每经编辑|董兴生

</p>

<!-- 正文图片 -->

<!-- 正文 -->

<p>在数字经济时代,数据正从看不见、摸不着的资源,转化为可计量、可交易、可管理的资产,成为企业资产负债表中的“新成员”。</p>据《每日经济新闻》记者不完全梳理,有超过90家上市企业在2024年年报中落地了数据资产入表工作,数据资产总规模达24.95亿元。而在2024年一季报中,仅有17家企业进行了披露,数据资产规模为0.79亿元。

然而,并非所有有此意愿的企业都能将数据资产顺利“入表”。这背后既有政策“红线”的限制,也有企业的顾虑,还有目前估值体系缺失造成的困境。

数据资产“入表”背后,也是一场风险与收益的博弈。入表的方式、摊销方式的选择,都在精巧重构着上市公司的报表,而作为一种新的会计处理方式,对投资者而言也隐藏着一定的投资风险。

数据资产“入表”加速,分为四步

随着数据作为资产进入财务报表,上市公司的资产负债表正被重塑,数据资源正从“看不见的价值”变为“可确认的资产”。

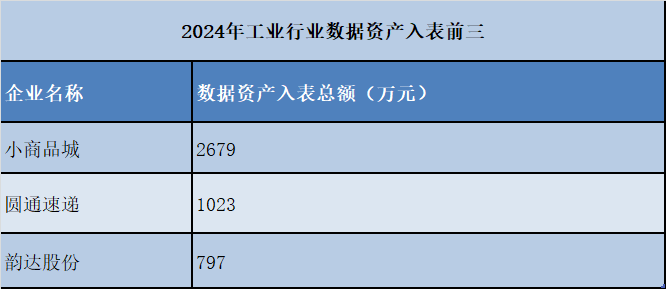

按照Wind行业类目划分,在所处行业层面,完成数据资产入表的企业中工业与信息技术企业数量最多。2024年,有28家工业企业和24家信息技术企业完成数据资产入表工作,占比超过一半。

首批“吃螃蟹”的企业中,处于信息技术行业的三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通)无疑是数据资产入表的重要代表,而工业行业中,小商品城、圆通速递和韵达股份位列前三。

业内认为,制造业、科技企业、金融与电信业当前对数据资产入表接受度较高、进度较快。

北京信源电子信息技术有限公司数字化创新部总监曲耕辰从事相关工作,其供职单位为国家工业信息安全发展研究中心下属企业。在他看来,前述行业的共性在于数据可利用程度高、数据资产转化为收入的路径明确。

而一家企业从开始计划到正式完成数据资产入表,大约需要四步:

第一步,数据资产盘点,全面梳理企业数据资源,识别数据资产,形成企业数据资产清单;

第二步,入表数据治理,针对入表数据进行治理,保证数据质量,对敏感数据脱敏等;

第三步,数据资产确权,明确数据权属,包括数据合规审查、数据存证获取、数据资产“三化”(资源化、资产化和资本化)确认;

第四步,数据资产计量入表,按照成本法计量数据资产价值,并按照无形资产或存货入表。

曲耕辰介绍,除上述步骤外,根据企业不同情况,可能还需要出具数据质量报告、进行数据资产登记等步骤。

数据资产入表的根本意义在于,激活数据价值,推动要素市场建设与企业价值提升。普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人王建平表示:“企业能够更清晰地认识到数据资源的价值,从而促进数据资源的高效利用和管理。”

广联达董事长袁正刚在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,衡量数据的价值不仅是对公司自身数字化工作的检验,也有助于整个行业理解数据价值的实现方式。

入表有“条件”:政策有红线,企业有顾虑

数据有价值,但不是所有数据都有价值,企业在进行数据资产化之前,首先要完成对数据的价值判定。

根据财政部2023年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(简称《暂行规定》),企业数据资源入表必须满足三个条件:合法控制权、经济利益可预期性超过50%、成本可计量。

在分类上,数据资产被分为无形资产与存货两类——若数据用于企业内部运营,或出售模式为非买断式,则可确认为无形资产;若数据产品是为外部客户定制、一次性出售,则应按存货处理。

此外,在时间维度上,“采用未来适用法”,即只对2024年1月1日《暂行规定》实施后满足条件的数据资源进行确认,过去已费用化的部分不再追溯调整。

“企业此前已存在的数据资产不可通过追溯调整实现入表。”知名财税审专家刘志耕在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,企业数据资产入表需在2024年1月1日之后,且必须同时满足合规性审查、分类分级、成本核算三大前提,最终通过会计确认后完成入表流程。

“红线”和“门槛”注定了并非所有企业都能顺利实现数据“入表”。有报道称,某上市公司因审慎原则在2024年年报发布前临时撤回数据资源的入表计划。

图片来源:视觉中国-VCG211378353242

记者也发现,曾披露数据资源情况的广州港,在2024年年报中未进行相关披露。每日互动则在互动平台坦言,公司在数据资产入表过程中面临成本归集与摊销方法的挑战,主要受数据特性影响,因此采取谨慎确认策略。

除了客观的不允许,也有主观的顾虑。

曲耕辰介绍,确实存在企业在推进过程中因客观或主观原因中途放弃数据资产入表的情况。常见原因包括:数据确权存在法律风险,无法在短时间内厘清;数据沉淀多,但并未激活数据价值;数据管理链条不清晰,成本计量难;企业内部对数据资产估值期望偏高,与评估结果有较大落差;入表后需要披露或接受监管审计,企业顾虑过多;管理层对会计处理方式的影响(如摊销带来的利润影响)存在顾虑。

“这也反映出当前数据资产入表仍处于探索初期,制度与实践之间还有较大磨合空间。”曲耕辰表示。

在曲耕辰看来,估值体系缺失是当前数据资产入表的最大障碍。企业往往无法回答“这份数据到底值多少钱”这个问题,尤其是当数据产品尚未产生实际收益时,评估方法不统一、缺乏市场参考,导致企业对入表积极性不高。

同时,确权边界模糊也是重要挑战。例如与第三方合作采集的数据,权属不清容易引发法律风险。而监管责任未明,则让部分企业担心入表后的合规义务。

例如,个人数据与企业数据的处理路径并不相同。王建平指出,个人数据入表前必须满足“个人信息保护法”对授权、使用、存储等全流程的合规要求,不得以“一揽子授权”方式强制收集,且需提供完整授权链。

入表不等于“终点”,利润波动可能随之而来

数据资产入表是一场风险与收益的博弈。

是否入表,影响着企业财务报表的表现。入表,意味着费用资产化,将直接改变上市公司的资产负债结构,增加无形资产或存货,总资产规模上升。

短期来看,数据资产入表将减少当期的费用支出,从而提高当期利润,这也是很多企业关注数据资产入表的核心驱动力之一。

王建平表示,数据资产入表前,相关支出(如数据采集、开发成本)通常直接计入当期费用(如研发费用、管理费用),导致利润被侵蚀。入表后,符合条件的支出可资本化为无形资产或存货,减少当期费用,提高短期营业利润和净利润。

长期来看,后续的摊销则会导致成本“先低后高”,利润呈现“先高后低”趋势。

王建平举例说,若数据资源作为无形资产,资本化后的数据资源需按使用年限摊销(如5年摊销),每年摊销额计入当期费用,导致后续年度利润逐步下降;若数据资源作为存货,其成本在出售时结转为营业成本,可能影响销售毛利的稳定性。

此外,数据资产往往表现为一次性投入、长期复用,但需要注意的是,不是一次性入账就画上句点,后续的维护与更新同样关键。一旦数据更新不及时、应用效率下滑,数据资产也可能面临减值风险,进而影响利润。

整体而言,刘志耕认为,数据资产入表有望提升企业报表的吸引力。“一方面会提升企业资产负债表的质量,同时可吸引资本市场的关注,增强企业的融资能力。”不过,他也提示说,“如果成本归集不准确可能导致资产虚增;如果涉及权属纠纷则可能引发追溯责任的潜在风险。”

刘志耕建议,应从评估标准、监管机制、技术验证等多维度构建防范企业为估值美化而高估数据资产的风险体系。

他表示,一是要建立多维度的估值标准框架,包括分类分级评估和复合评估方法;二是要强化第三方审计及穿透式监管,包括独立资产评估机构介入和审计规则的升级;三是要采用技术手段防止估值虚高,包括区块链溯源存证和AI预警系统;四是完善法律与市场约束机制,包括明确财务舞弊认定标准和培育数据要素市场;五是企业内部治理优化,包括设置数据伦理委员会和建立估值反向验证机制。

图片来源:视觉中国-VCG41N1813906894

专家提醒:警惕“账面优化”背后的风险

数据资产的入表并非终点,而是新一轮价值重构的起点。它标志着数据从“资源”向“资产”,再向“资本”演进的路径进入实质推进阶段。

一些地区已开始试点将数据资产纳入授信体系。例如,厦门海迈科技股份有限公司登记其“海易招数链宝”产品后,获得福建省首张建设信息化领域的数据资产登记证书,进而凭此取得光大银行厦门分行2000万元授信额度。

谈及上述案例,曲耕辰表示,这是非常具有标志性的一步,说明数据资产正逐步获得金融机构认可。但未来若要成为常态,还需要具备三个前提条件:有明确、合规的数据权属和估值体系;银行可依据数据资产进行风控评估;政策层面鼓励数据资产参与抵押、质押等金融活动。

需要说明的是,数据资产入表表面上似乎为上市公司带来了“账面优化”,但这并不意味着风险降低。

王建平指出,数据资产入表固然意味着企业数字化能力的显性化,但也埋藏着成本法与实际业务价值脱节的隐忧。

他提醒说,投资者在解读这类资产时,应综合考虑政策、财务与风险三方面的因素。

首先,在政策层面,尽管入表政策推动了企业资产规模的扩张,但这类增长未必与企业的真实业务能力或变现能力同步;

其次,从财务角度看,资产端的扩张可能暂时改善财务指标,然而,由于不同摊销政策的适用,利润波动也将随之而来;

更为重要的是,风险层面不可忽视——技术快速更迭可能导致数据资产迅速贬值,而数据估值的主观性与信息披露的碎片化,也会加剧报表的不确定性。

“特别是在会计操纵风险方面,可能存在将不符合资本化条件的研发支出转入数据资产、夸大数据产品使用寿命假设、利用关联交易制造虚假数据交易流水等问题。”刘志耕强调。

曲耕辰也补充道,数据资产入表的透明度(如披露方式、评估基础)也是投资者评估企业数据价值的重要依据。

从根本上看,数据资产化正在为企业打开新的资产计量与利润管理空间,但这也意味着对财务判断与投资者识别能力提出了更高要求。在尚未完全建立起统一评估体系的当下,数据是否真正具备稳定增值与创造现金流潜力,仍是每一位市场参与者需要深入思考的核心问题。

未来,数据能否在制度规范与市场验证的双轮驱动下,真正成为数字经济的“基础设施”之一,将决定这场数字资产革命能否真正落地。

<!-- 当没有勾选文章中显示缩略图时,在文章最末尾加上 封面图片来源:摄图网 -->

<p style="color:#6d6d6d; font-size:small;">封面图片来源:视觉中国-VCG41N1813906894</p>

<!-- 页数 -->

</div>相关推荐

- 意识到自己被“荐股群”套路后,别再犹豫,主动出击维护自身权益,不懂流程?一条消息教你搞定!

- 交费后投顾态度发生180度转变,寻求专业团队的帮助是明智的选择,已帮助上百位用户挽回损失!

- 投资亏损的钱,能让投顾赔吗?答案是肯定的!亲身经历分享,我们帮您分析追回机会!

- 在被投顾恶意引导操作后,合同有漏洞!抓住这几点,为你的资金安全提供坚实保障!

- 发现投顾软件并无宣传的神奇功效,亲身经历告诉你,保留证据这是退费维权的核心证据!

- 发现投顾软件并无宣传的神奇功效,亲身经历告诉你,保留证据这是你拿回费用的最后机会!

- 投顾虚假宣传、夸大收益怎么处理?合同有漏洞!抓住这几点,最快当天就能追回!

- 如果家人轻信了投顾的夸大宣传,剖析合同漏洞并以此为突破口,你离成功退费仅一步之遥!