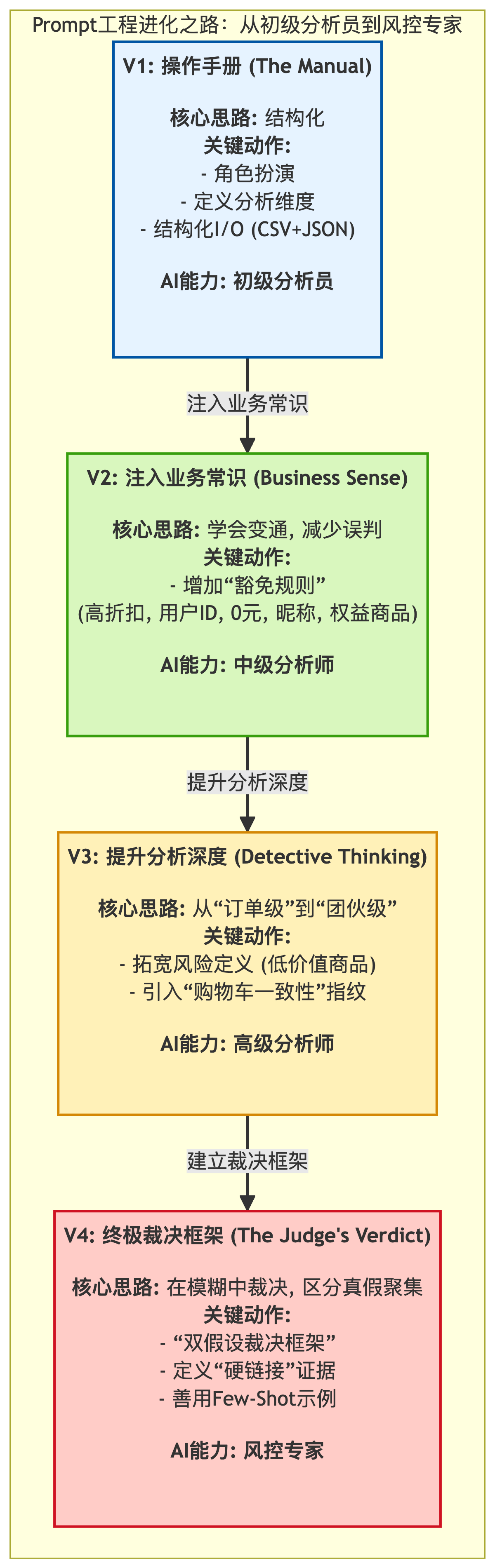

作为一个交易风控的算法工程师,在日常工作中,我常常与海量的数据和复杂的模型打交道,试图在看似平静的水面下,捕捉那些隐藏的风险暗流。最近,我尝试将大语言模型(LLM)引入到我的工作流中,这段经历充满了波折、顿悟和惊喜。 今天,我想复盘整个过程,分享我如何通过一套循序渐进的“Prompt工程心法”,将一个“什么都懂一点,但什么都不精”的通用大模型,一步步调教成能够精准识别复杂电商风控风险的“AI专家”。

一、 引言:当算法工程师遇见“猜不透”的AI

故事的起点,是我近期做的一个项目。我通过用户的行为序列Embedding进行聚类,希望能发现一些未知的、有组织的风险模式。算法跑完,我得到了上百个“疑似风险簇”,每个簇里都包含了行为高度相似的用户订单。 问题来了:如何高效、准确地甄别这些聚类结果? 传统的人工审核,不仅耗时耗力,而且每个人的判断标准难以统一,效率和准确性都无法保证。于是,我自然而然地想到了正当红的大模型。 我最初的想象非常美好:把一个簇的数据丢给AI,它就能告诉我这群用户有没有问题。但现实很快给了我一记重拳。 我最初的尝试,Prompt大概是这样的:“帮我看看这个用户簇有没有风险”。 得到的结果五花八门:模型要么像个“老好人”,对明显的异常视而不见;要么像个“怀疑狂”,把正常的用户促销活动也标记为高风险。它就像一个刚入职的实习生,知识渊博,但完全不懂业务,无法胜任真正的工作。 我很快意识到:问题不在于模型本身,而在于我与模型沟通的方式。 我不能把它当成一个全知的黑盒,而要把它当成一个需要悉心“带教”的、潜力巨大的“实习生”。我的任务,就是设计一份完美的“岗前培训手册”——也就是我们的主角:Prompt。

二、 第一阶段:从0到1,给AI一本“操作手册”

要让一个实习生能干活,首先得让他知道“干什么”和“怎么干”。我需要将我作为风控专家的“隐性知识”显性化,为AI提供一个结构化的分析框架。 我的关键动作有三步:

1. 角色扮演 (Role-Playing):这是最简单也最有效的一步。我在Prompt的开头加入了一句魔法咒语:

“你是一名资深的电商风控专家…”

这能有效地为AI设定身份,激活它庞大知识库中与该角色最相关的能力和知识。

2. 定义分析维度 (Defining Dimensions):我把我人工审核时会关注的点,明确地列为指令,引导AI从这几个方面入手:

3. 结构化输入输出 (Structured I/O):为了实现高效、准确的人机协作,我规范了数据的“进”和“出”。

阶段小结:我们迈出了从0到1的关键一步,实现了流程自动化。但此时的AI,更像一个只会照本宣科的“初级分析员”,它有了流程,但没有灵魂,更缺乏对业务复杂性的理解,误报率依然很高。

三、 第二阶段:注入业务常识,让AI学会“具体问题具体分析”

很快,我发现这个“初级分析员”开始频繁地“犯教条主义错误”。它会把一些业务中的正常现象,当作风险信号上报。我意识到,我不仅要给它规则,更要给它“规则背后的逻辑”。

我开始为Prompt注入一系列的“豁免规则”和“背景知识”:

阶段小结:经过这一轮“业务培训”,AI的“情商”和“业务感”显著提升,误报率大幅下降。它不再是一个只会执行命令的机器,而是成长为了解我们业务的“中级分析师”。

四、 第三阶段:提升分析深度,教会AI“像侦探一样思考”

解决了误报问题后,我开始追求更高的目标:提升模型的“洞察力”,让它能发现更深层次、更隐蔽的风险。我发现,AI能处理“单点”的异常,但看不透“协同”作案。

阶段小结:通过教会AI识别“行为指纹”,它的分析视角成功地从“订单级”提升到了“团伙级”。它学会了“串联证据”,具备了识别有组织、规模化风险的能力,成长为一名“高级分析师”。

五、 第四阶段:终极进化,让AI在模糊中做出“法官式裁决”

这是整个旅程中最具挑战、也最有价值的一步。我面临一个终极难题:如何区分“真团伙”与“假聚集”?

我的聚类算法本身,可能就会把一些无辜的用户圈在一起。例如,平台在某个城市搞了一场营销活动,给所有新用户发了同一张券,导致大量真实用户在相近的时间购买了同款促销品。他们的行为高度相似,但他们彼此之间毫无关联。

如果AI无法分辨这种情况,那么之前的努力都将付诸东流。我需要将它从一个“分析师”或“侦探”,升级为一位“法官”,能够在模糊的信息中做出审慎的裁决。

我的解决方案是:引入“双假设裁决框架”。

我在Prompt中,要求AI在两个核心假设之间进行权衡和判断:

并且,我为它定义了做出裁决的关键依据——“硬链接”证据。

“硬链接是指能将不同账号背后指向同一个实体的决定性证据,例如【完全相同的非公共收货地址】。你的首要任务是寻找硬链接。如果找到,则基本可判定为风险团伙。如果找不到,再评估其行为是否能被营销活动等良性原因完美解释。”

同时,我为它提供了正反两方面的完整Few-Shot示例,一个是有硬链接的风险团伙,另一个是由营销活动导致的良性客群,为它的“裁决”树立了清晰的标杆。

阶段小结:至此,我们的Prompt不再是一系列零散的指令,而是一个完整的、包含世界观和方法论的【专家系统】。AI最终进化成了一位能够在复杂模糊的信息中,基于证据、权衡不同可能性,并做出审慎判断的“风控专家”。

六、 总结与思考:我的Prompt工程心法

回顾这段从V1到V4的进化之路,我将我的经验提炼为几点“心法”,希望能对大家有所启发:

这次探索让我深刻地体会到,在AI时代,Prompt工程绝不仅仅是“提问的艺术”,它更是一门连接领域专家与通用人工智能的、充满创造性的交叉学科。我们每个工程师,都可以通过它,将自己的专业知识和智慧,赋能给这个强大的新伙伴,去解决更多过去难以解决的问题。

希望我的这段经历,能为你打开一扇新的大门。感谢阅读!

</div>相关推荐

- 「第三届开放原子大赛」获奖队伍专访来啦!企业篇

- 从本体论到落地实践:制造业数字化转型的核心逻辑与工具选择 | 葡萄城技术团队

- 轻松搞定Excel公式错误:SpreadJS让表格开发不再头疼 | 葡萄城技术团队

- vivo GPU容器与 AI 训练平台探索与实践

- SQLShift V6.0 发布!函数迁移&达梦适配一步到位!

- Oinone × AI Agent 落地指南:别让 AI Agent 负责“转账”:用神经-符号混合架构把它从 Demo 拉进生产

- 借助 Okta 和 NGINX Ingress Controller 实现 K8s OpenID Connect 身份验证

- 同样是低代码,为什么有人扩容有人烂尾?答案藏在交付体系里-拆解 Oinone 的交付底座